7/18(木)は、休診となります。ご不便をおかけいたします。

2024.07.16 UPDATE

正常眼圧緑内障のうち、眼圧非依存性の治療を積極的に行なっています

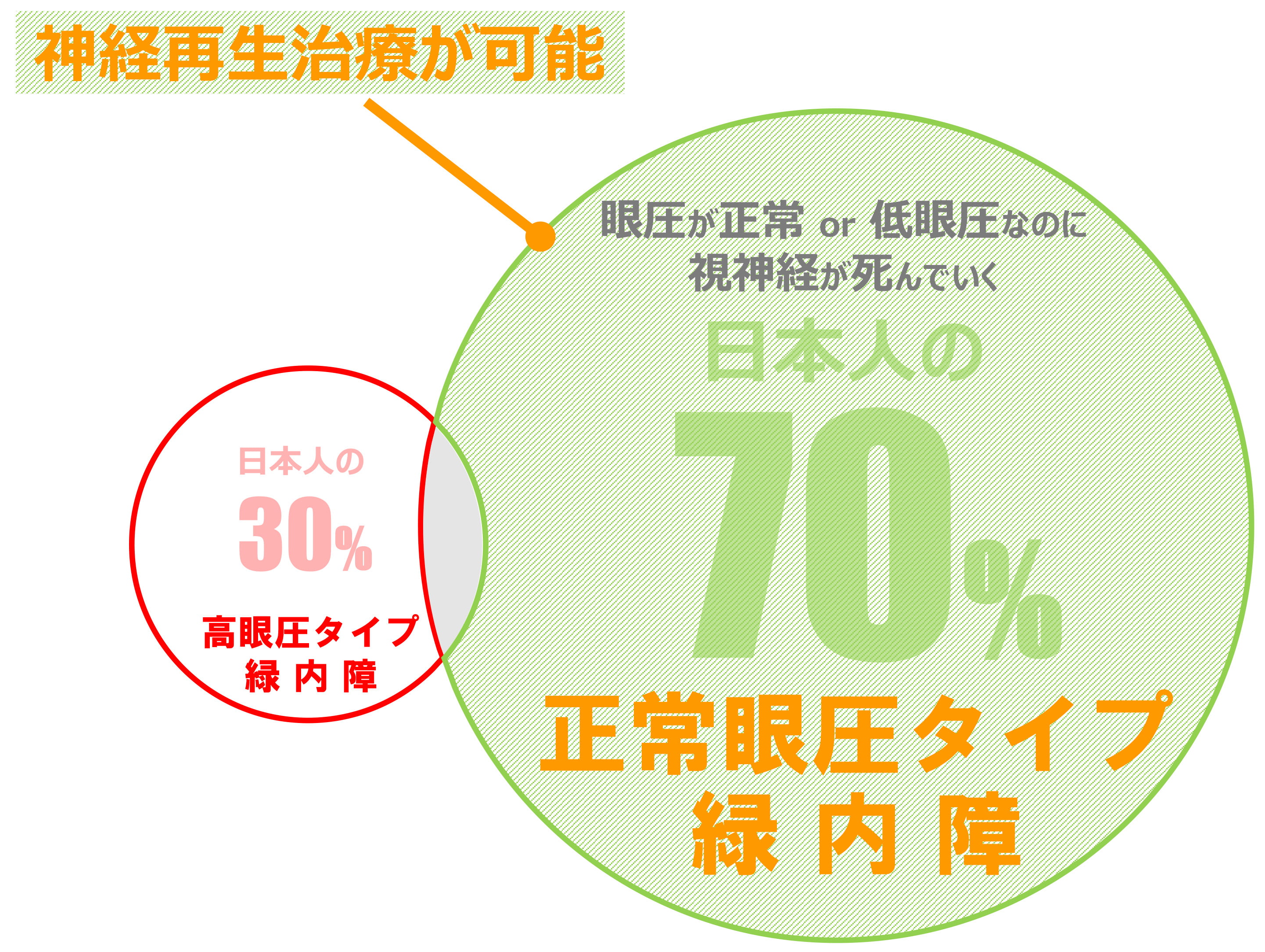

日本人の緑内障のうち7割において、眼圧が正常範囲にありながら視神経が障害されるタイプの緑内障「正常眼圧緑内障」です。そのため当院では、正常眼圧緑内障に特化して診療し、特に眼圧以外の原因(眼圧非依存性)を究明した治療を行なっております。

具体的な治療内容は、眼圧下降だけでは防ぐことができない視神経障害の可能性排除、眼局所および全身の循環障害改善、自己免疫機構や神経栄養因子の枯渇、酸化ストレスや糖化ストレス、さらには最も重要な慢性炎症の改善などです。

2024.07.16 UPDATE

7/18(木)は、休診となります。ご不便をおかけいたします。

2024.04.30 UPDATE

緑内障目薬による副作用(眼のただれ・まぶたの色素沈着や発赤・充血など)でお悩みの方はご相談ください。

2023.12.27 UPDATE

正常眼圧緑内障は「複合型危険因子症候群」です。原因は個人それぞれの食事や生活習慣、体質、持病によって異なりますが、原因の除去においては、すべての方に共通しているのが下記3つの『三大原則』です。診察時には、この三大原則についても改善の方法をご説明しております。